農地転用とは

●農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外にすること、すなわち農地を農地でなくすることです。具体的には、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、資材置場や駐車場、道路などの用地にする行為が該当します。

●農地とは

農地とは、農地法第2条第1項で「耕作の目的に供される土地」と規定されています。つまり、肥培管理を行って作物を栽培している土地です(家庭菜園などは除く)。なお、「農地」に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断され、登記簿上の地目によって判断されるものではないとされており(現況主義)、また、現に耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地、いわゆる休耕地や不耕作地も「農地」に含むとされています。

農地転用許可制度の内容

農地を転用する場合又は農地を転用するために所有権等の権利を設定若しくは移転する場合には、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受けなければなりません(農地法第4条、第5条)。ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、各農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を受ける必要はありません(農地法第4条第1項第7号、第5条第1項第6号)。

許可申請手続きは届出手続きに比べて農業委員会に提出する必要書類が格段に多く、また「許可」手続きですので、申請後に審査を経て許可されるかどうかが決定されます(申請から許可まで通常1か月前後を要します)。

| 農地法 | 農地の場所 | 届出又は許可が必要な場合 | 届出者又は許可申請者 |

| 4条届出 |

市街化区域 |

Aが所有する農地を Aが農地以外に転用するとき

|

A (農地所有者)

|

| 4条許可 |

その他の区域 |

||

| 5条届出 |

市街化区域 |

BがAの所有する農地を買って 農地以外に転用するとき

|

売主A (農地所有者) 買主B (転用事業者)

|

| 5条許可 |

その他の区域 |

許可を受けないで無断で農地を転用した場合(違反転用)は、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用があります(農地法第64条、第67条)。また、許可を受けないで転用を目的とした売買・賃借等を行った場合は、その所有権移転・賃借権設定等の効力が生じません(農地法第3条第7項、第5条第3項)。

農地転用許可・届出の手続き

農地転用の許可を受けたい場合は、許可申請書に所定の事項を記載し、必要書類を添付した上で、転用予定地を管轄する農業委員会を経由して、都道府県知事又は指定市町村の長に提出します。市街化区域内の農地などの場合は、届出書に所定の事項を記載し、必要書類を添付した上で、転用予定地の農業委員会に提出します。

なお、農地転用許可・届出に必要となる書類(証明書・資料・図面など)や受付期間、手続き方法などは各市町村によって取り扱いの運用が異なることがあります。下記に各農業委員会の情報・必要書類等の一覧を掲載しておりますのでご参考下さい。

農地転用の手続きを進めるにあたって

●農振法と都市計画法による土地利用区分の確認

農地転用の手続きを進めるにあたっては、まずは次の3点を確認します。確認方法としては、転用予定地の登記事項証明書(登記簿謄本)、公図(字切図)、住宅地図を持って各担当部署に直接出向いて確認するのが確実です。

1.転用予定地は許可・届出のどちらの対象地なのか

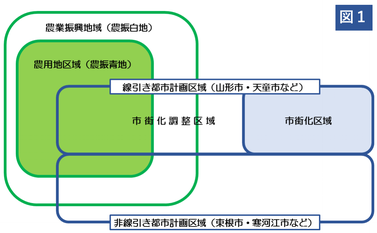

転用予定地が図1にある「線引き都市計画区域の市街化区域内」であれば届出手続きとなり、それ以外の場所であれば許可手続きとなります。

2.農地転用の前に農振除外が必要なのか

転用予定地が図1にある「農用地区域内(農振青地、あおあお、青地、農用地区域内農地などと呼ばれます)」であれば農地転用の手続きの前に農振除外手続き(農用地除外申出)が必要になります。

3.開発許可やその他の許可・届出が必要なのか

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。都市計画区域の内外に関わらず、開発区域の面積が一定規模以上の開発行為をする場合は許可の対象となります。

農地転用許可基準(審査事項)

農地転用の許可基準は以下のように大別されます。

- 農地をその営農条件と周辺の市街化の状況からみて優良農地か否かに区分し、許可の可否を判断する立地基準

- 農地転用の確実性や周辺農地などへの被害防除措置の妥当性などを審査する一般基準

1.立地基準

転用予定地が下記の立地基準(農地区分)から妥当な位置であるかどうかが審査されます。すなわち、農地区分に応じて転用の可否が判断されます。

農地区分とは、許可等の審査にあたって、農地をその位置、自然条件、都市的環境により区分したものです。

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。 |

第1種農地

生産力の高い農地、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地です。具体例としては下記1~3のいずれかに該当するものです。

|

- 第1種農地の要件に該当する農地であっても、第2種農地又は第3種農地の要件に該当する場合は第1種農地にはなりません。

- 例外的な許可について詳しくはこちら

甲種農地

上記の第1種農地の要件に該当する農地の内、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地です。

|

- 市街化調整区域内で特に良好な営農条件を備えている農地は、第2種農地及び第3種農地の要件に該当する場合であっても、甲種農地になります。

- 例外的な許可について詳しくはこちら

第2種農地

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地の要件)に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地です。具体例としては下記1~3のいずれかに該当するものです。

|

- 第3種農地の要件に該当する場合は第3種農地になります。

第3種農地

市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地です。具体例としては下記1~4のいずれかに該当するものです。

|

2.一般基準

●農地のすべてを確実に事業の用に供すること(事業実施の確実性)

- 事業者の資力・信用はあるか

- 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか

- 他法令の許可の見込みはあるか

- 農地転用面積が転用目的からみて適正であるか

- 宅地の造成のみを目的とするものではないか

●周辺の営農条件に悪影響を与えないこと(被害防除)

- 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれはないか

- 農業用用排水に支障が生じないか

- 一時転用の場合の許可基準としては、一時的な利用後に確実に農地に戻すことや所有権を取得しない(所有権以外の権利設定である)ことなどがあります。

農地転用許可後の手続き

許可書が交付されても許可に係る工事が完了するまでは定期的に農業委員会へ工事の進捗状況を報告する必要があります。また、許可後に所有権移転登記や地目変更を行う場合は法務局に申請する必要があります。

工事進捗状況(完了)報告書の提出

工事進捗状況(完了)報告書とは、許可指令書の中で許可条件として許可に係る工事が完了するまでの間、定期的に工事の進捗状況を報告するよう義務付けられているものです。

報告書は許可の日から3ヶ月後及びその後1年毎に工事が完了するまで各期限毎に提出する必要があります。また、工事が完了したときは遅滞なくその旨を報告しなければなりません。

提出の際には、現況が確認できる現場写真と土地利用計画図(現場写真の撮影方向を明示)などの添付書類が必要になりますが、当事務所に農地転用許可申請の手続きをご依頼頂いた場合は、報告書・添付書類の作成から提出まで全て当事務所が行いますのでご安心下さい。

所有権移転登記手続き・地目変更手続き

農地転用の許可が出れば農地の名義が自動的に変更されるわけではありませんので、交付された許可書を添付して農地の名義を変更(所有権移転登記手続き)する必要があります。

また、登記簿上の地目も、地目変更の登記申請をしなければ農地以外に変更されることはありません。所有権移転登記手続きを専門家に依頼する場合は司法書士、地目変更は土地家屋調査士にご相談下さい。

なお、当事務所ではお客様のご要望があれば信頼できる司法書士・土地家屋調査士をご紹介致しますので遠慮なくお申し付け下さい。

やまがた農地転用手続き代行センター

☎ 023-664-1077

■電話受付時間

午前9時~午後9時|年中無休

[サイト運営・管理]

行政書士佐藤陽介事務所

行政書士 佐藤 陽介(山形県行政書士会)

登録第13071273号

〒994-0071 山形県天童市大字矢野目2529番地の2